![]()

1) 成人の80%が歯周病?

歯周病は呼んで字のごとく「歯の周りの病気」です。

歯を支える歯肉や歯槽骨の組織をじわじわと破壊する歯周病は「静かなる病気」といわれるほど気がつきにくい病気です。

気がついた時には意外に進行しているケースが多く、成人の歯の抜ける原因として歯周病によるものが増えています。

2) 歯周病は感染症?

口の中は細菌がいっぱいです。歯磨きが正しく行われず、食べカスが残っていると 細菌はこれをエサに増殖しプラークと呼ばれる菌塊をつくります。

このプラークが歯肉や歯を支える歯槽骨、セメント質、歯根膜などに炎症を起こします。 この細菌因子に喫煙などの環境因子、病気(糖尿病など)、 噛み合わせなどがからみあって悪化します。

3)知らないうちに歯周病は進んでいます。

初期の段階であれば歯磨きでプラークを取り除き、 歯科医師や歯科衛生士に歯石を除去してもらうことで治っていきます。

しかし放置すると ポケットはますます深くなり、歯を支える歯槽骨が溶け始め歯周病となります。

炎症が歯槽骨に達した時点でも痛みを感じないのがほとんどで、 気がつくと歯槽骨の破壊が進んで歯がグラグラということもあります。

4)歯周病の進行とその治療について

1:軽度の歯肉炎

歯石や歯垢などの細菌によって歯肉に炎症が起きます。

<対処と治療>

歯の周囲に付着したプラークを取り除きます(プラークコントロール)この段階では適切な歯磨きが効果的です。ブラッシング指導を行います。

2:初期段階の歯周病

細菌が歯と歯肉の間から入り、次第に歯と歯肉が離れていきます。

<対処と治療>

歯の周囲の歯垢と歯石を除去します。

3:中度の歯周病

歯と歯肉の間(歯周ポケット)から入った細菌が、歯の根に入り込み歯槽骨を溶かした状態です。

<対処と治療>

スケーリング、スケーリング・ルートプレーニングを行います。(歯石の除去および病的歯根面の清掃)

歯周ポケット掻爬も行います。

歯肉炎の状態によっては、局所への薬物治療を行います。(歯周病治療軟膏の塗布及びポケット内注入)

4:重度の歯周病

歯ぐきは下がってしまい、歯槽骨の破壊が進んだ状態で歯がグラグラし、抜けてしまう場合もあります。

<対処と治療>

重度の場合、歯周外科手術を行います。

また保存不可能な歯は抜歯をし、義歯などを入れるケースもあります。

【歯周病治療 歯科医院での治療について】

・歯周病軽度の場合:プラークコントロール、歯垢と歯石の除去。

・歯周病中度・重度の場合:歯周病治療軟膏の塗布およびポケット内注入、歯周ポケット掻爬、歯周外科手術。

5)歯周病は放置すると大変!

最近になってプラークの病原性細菌は 口の中で悪さを働くばかりでなく、増えてくると唾液や血液の中に 入り込んで体のあちこちに飛び火し、全身に深刻な影響を 及ぼしかねないことがわかってきました。

高齢者に多いエン下性肺炎、敗血症、心内膜炎、早産、 低体重児出産などとの関連性が指摘されています。

【歯周病には下記のようなリスクがあります】

・呼吸器系の疾患リスク

歯周病・歯周炎を放置すると呼吸器系の疾患のリスクが高まります。高齢者や喫煙者は、肺炎や気管支炎になりやすいと言われていますが、歯周病によって呼吸器系の疾患になる可能性もあります。

・早産、低体重児出産のリスク

歯周病の妊婦は早産や低体重児出産のリスクが高まります。歯周病の感染症は胎児にも大きな影響があるため、

出産をひかえた妊婦やこれから出産をする予定の女性は特に注意が必要です。

お子様の一生にかかわることなので、早期の歯周病治療を心がけましょう。

・循環器系の疾患リスク

歯周病になると、歯周病の細菌が血管に入り動脈をつまらせたりと心臓発作などのリスクが大きく高まります。

日本人の多くが心臓病にかかっていますが、その原因の一つとして歯周病は考えられています。

・糖尿病のリスク

中度・重度の歯周病によって、血糖値が上がり糖尿病にかかりやすくなるといったリスクもあります。

糖尿病リスクの回避のためにも初期段階での歯周病治療と予防を行いましょう。

歯周病によって歯肉が健康でなくなり、細菌によって身体の様々な疾患リスクが高まります。

歯周病は口腔内だけの問題ではなく、全身の健康に大きな影響を与えるため、予防と定期的な治療を行いましょう。

6) まず先生に相談しましょう。

再発の防止や進行の予防には生活習慣の改善が重要です。 歯科医師、歯科衛生士から受けた指導や注意を守って再発を防ぎましょう。

特にブラッシングは重要で効果的に行っていくと、 かなり重症の歯周病でも溶けていた歯槽骨や歯根膜が次第に治ってきて、グラグラだった歯の揺れが少なくなり噛み合わせも整ってきます。

<歯周病治療の流れ>

歯周病への効果的な対策としては、歯石や歯垢等をきれいに取り除く事が重要です。

治療は一度行えばそれで終わりではありません。そのままにしておくと再発や進行をします。

治療をしその時は治っても、しっかりとした歯磨きや定期的メンテナンスは

続けていく必要があります。

一度治療を行い、きれいになってもその後のメンテナンスを心がけましょう。

![]()

まずはお口のなかの状態を確認。

歯肉の検査も行います。

レントゲンをとる場合もあります。

![]()

歯周病の進行具合を判定します。

歯肉炎は歯と歯肉の境目に歯垢がたまり、細菌の毒素で歯肉が

炎症を起こし腫れている状態です。歯周炎の軽度は歯肉の炎症が進み、

歯周ポケットが深くなった所に歯石が付き骨が溶け始めた状態。

歯周炎の重度になると歯を支えている骨がどんどん溶けて、

歯がぐらぐらし始めます。現在どういった状態なのかを判定します。

![]()

歯肉の上の歯石や歯肉の下の歯石を取り除きます。

重度の歯周炎の場合には歯周外科手術を行い、

歯肉の深いところの歯石を取り除きます。

![]()

その後、歯肉の治りをみます。

![]()

再発や進行しないよう定期メンテナンスを行います。

毎日の適切な歯みがきと共に歯科医院でのメンテナンスが重要です。

![]()

<予防歯科とは>

虫歯予防の基本は歯磨きで、虫歯の原因となる歯垢を

十分に取り除く歯磨きをする事が虫歯予防法として重要です。

色々な歯磨きの方法が指導されていますが、1日1回でも良いので

確実に磨くことで効果はあがります。

また予防歯科は、虫歯や歯周病などの予防だけが目的と

考えられがちですが、単に虫歯や歯が疾患しないように

するというだけでなく、病気の進行に応じた処置も含め

口腔内全体の健康を増進するといった目的もあります。

<歯みがきのポイントとして>

歯垢がつきやすく磨きにくい奥歯等を意識し丁寧にジックリと磨くことが予防に繋がります。

また歯と歯茎の境目も重要な歯磨きのポイントでこの部分はくぼみになっており、非常に汚れがたまりやすい箇所です。

歯ブラシでは磨けない部分は、歯間ブラシ・デンタルフロス・部分磨き用歯ブラシなどの補助器具を使用した虫歯予防をお勧めしております。

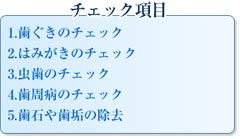

<定期健診について>

ご自宅での歯磨き以外に定期的な検診をお勧めします。

普段気付かない口内の検診を行う事で虫歯等の早期発見につながります。

定期検診では以下の項目を確認いたします。

1)PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)とは

歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目、歯並びの悪いところのプラークは毎日きちんとブラッシングしていても完璧に落とすことはできません。

そこで自分自身でのブラッシングに加えて、診療室での定期的なお口の中のお掃除が必要なのです。

2)PMTCの手順

![]()

まずは歯と歯肉の状態を検査。

染め出し液を使って、磨き残しやタバコ・コーヒー・ お茶などによる沈着物、

歯石がついているかどうかをチェックし、ついていればそれを取り除きます。

![]()

特別な器具を使って、歯の表面、歯と歯の間、つけ根の部分を1本ずつ丁寧に磨き上げていきます。

三角チップ→デンタルフロス→ラバーカップと段階をふんで 進めます。

![]()

綺麗に仕上がった歯にフッ素を塗ります。フッ素を塗った後の1時間は食事ができません。

※普段の歯磨剤もフッ素入りが有効です。

3)PMTCによる効果

●歯が白くなる!

表面についたタバコのヤニ、茶シブなどの汚れが取れます。

●歯肉が健康になる!(歯周病の改善)

歯のつけ根にひそんでいる細菌が減り、歯肉が引き締まります。

●虫歯の予防

虫歯菌のエサになるプラークがなくなるので虫歯とサヨナラ〜。

●口臭予防

歯面及び歯周ポケット内の菌の減少により口臭を軽減する。

●歯ぐきの強化

フッ素入りジェルで歯の再石灰化を促進し歯ぐきを強化します。

■トップページ・アクセス

■医院紹介

■治療の流れ

■アンチエイジング

■インプラント

■審美歯科・ホワイトニング

■矯正歯科

■無痛治療・レーザー

■歯周病・予防歯科

■金属アレルギー

■入れ歯

■歯ぎしり・噛みしめ

Copyright(C)

New Nagoya Dental Clinic.

All Rights Reserved.